Gabriele D'Annunzio, a volte scritto d'Annunzio,[1] nome con cui usava firmarsi, dal 1924 Principe di Montenevoso (Pescara, 12 marzo 1863 – Gardone Riviera, 1º marzo 1938), è stato uno scrittore, poeta,drammaturgo, aviatore, militare, politico, patriota e giornalista italiano, simbolo del Decadentismo italiano[2], del quale fu il più illustre rappresentante assieme a Giovanni Pascoli, ed eroe di guerra[3][4].

Soprannominato il Vate, cioè "il profeta", cantore dell'Italia umbertina, occupò una posizione preminente nellaletteratura italiana dal 1889 al 1910 circa e nella vita politica dal 1914 al 1924. Come letterato fu «eccezionale e ultimo interprete della più duratura tradizione poetica italiana [...]»[5][6] e come politico lasciò un segno nella sua epoca e una influenza sugli eventi che gli sarebbero succeduti.

Biografia[modifica | modifica wikitesto]

| (LA) « Hoc habeo quodcumque dedi. » | (IT) « Io ho quel che ho donato. » |

| (Motto dannunziano[7]) | |

La famiglia e gli anni di formazione (1863-1881)[modifica | modifica wikitesto]

Gabriele D'Annunzio nacque a Pescara il 12 marzo 1863 da famiglia borghese benestante. Terzo di cinque figli, visse un'infanzia felice, distinguendosi per intelligenza e vivacità. Dalla madre, Luisa de Benedictis (1839-1917), erediterà la fine sensibilità; dal padre, Francesco Paolo Rapagnetta (1831-1893) (il quale acquisì anche il cognome D'Annunzio da un ricco parente che lo adottò, lo zio Antonio D'Annunzio[8]), il temperamento sanguigno, la passione per le donne e la disinvoltura nel contrarre debiti, che portarono la famiglia da una condizione agiata a una difficile situazione economica. Reminiscenze della condotta paterna, la cui figura è ricordata nelle Faville del maglio e accennata nel Poema paradisiaco, sono presenti nel romanzo Trionfo della morte. Ebbe tre sorelle, cui fu molto legato per tutta la vita, e un fratello minore[9]:

- Anna (Pescara, 27 luglio 1859 - Pescara, 9 agosto 1914)

- Elvira (Pescara, 3 novembre 1861 - Pescara, 1942)

- Ernestina (Pescara, 10 luglio 1865 - Pescara, 1938)

- Antonio (Pescara, 1867 - New York, 1945), direttore d'orchestra, si trasferì negli Stati Uniti d'America, dove perse tutto nella crisi economica del 1929; D'Annunzio lo aiutò finanziariamente con cospicui prestiti, ma le continue richieste di denaro spinsero Gabriele a rompere i rapporti e a rifiutare di incontrarlo al Vittoriale.

Il giovane D'Annunzio non tardò a manifestare un carattere ambizioso e privo di complessi e inibizioni, portato al confronto competitivo con la realtà. Ne è testimonianza la lettera che, ancora sedicenne nel 1879, scrive a Giosuè Carducci, il poeta più stimato nell'Italia umbertina, mentre frequenta il liceo al prestigioso istituto Convitto Cicogninidi Prato. Nel 1879 il padre finanziò la pubblicazione della prima opera del giovane studente, Primo vere, una raccolta di poesie che ebbe presto successo. Accompagnato da un'entusiastica recensione critica sulla rivista romana Il Fanfulla della Domenica, il libro venne pubblicizzato dallo stesso D'Annunzio con un espediente: fece diffondere la falsa notizia della propria morte per una caduta da cavallo. La notizia ebbe l'effetto di richiamare l'attenzione del pubblico romano sul romantico studente abruzzese, facendone un personaggio molto discusso. Lo stesso D'Annunzio poi smentì la falsa notizia.[9] Dopo aver concluso gli studi liceali accompagnato da una notorietà in continua ascesa, giunse a Roma, dove si iscrisse alla Facoltà di Lettere anche se non avrebbe mai condotto a termine gli studi.[9]

Il periodo romano (1881-1891)[modifica | modifica wikitesto]

Gli anni 1881-1891 furono decisivi per la formazione di D'Annunzio, e nel rapporto con il particolare ambiente culturale e mondano di Roma cominciò a forgiarsi il suo stile raffinato e comunicativo, la sua visione del mondo e il nucleo centrale della sua poetica. La buona accoglienza che trovò in città fu favorita dalla presenza in essa di un folto gruppo di scrittori, artisti, musicisti, giornalisti di origine abruzzese, parte dei quali conosciuti dal poeta a Francavilla al Mare, in un Convento di proprietà del corregionale e amico Francesco Paolo Michetti, (fra cui Scarfoglio, Tosti,Masciantonio e Barbella) che fece parlare in seguito di una "Roma bizantina".[9]

La cultura provinciale e vitalistica di cui il gruppo si faceva portatore appariva al pubblico romano, chiuso in un ambiente ristretto e soffocante — ancora molto lontano dall'effervescenza intellettuale che animava le altre capitali europee — una novità "barbarica", eccitante e trasgressiva; D'Annunzio seppe condensare perfettamente, con uno stile giornalistico esuberante, raffinato e virtuosistico, gli stimoli che questa opposizione "centro-periferia", "natura-cultura" offriva alle attese di lettori desiderosi di novità.[9]

D'Annunzio si era dovuto adattare al lavoro giornalistico soprattutto per esigenze economiche, ma attratto alla frequentazione della Roma "bene" dal suo gusto per l'esibizione della bellezza e del lusso, nel 1883 sposò, con un matrimonio "di riparazione" (lei era già incinta del figlio Mario), nella cappella di Palazzo Altemps a Roma, Maria Hardouin duchessa di Gallese, da cui ebbe tre figli (Mario, deputato al parlamento, Gabriele Maria, attore, e Ugo Veniero)[10]. Il matrimonio finì in una separazione legale dopo pochi anni (anche se il poeta e la moglie rimasero in buoni rapporti), per le numerose relazioni extraconiugali di D'Annunzio, tra cui quella con Maria Gravina, da cui ebbe la figlia Renata. Tuttavia, le esperienze per lui decisive furono quelle trasfigurate negli eleganti e ricercati resoconti giornalistici. In questo rito di iniziazione letteraria egli mise rapidamente a fuoco i propri riferimenti culturali, nei quali si immedesimò fino a trasfondervi tutte le sue energie creative ed emotive.[9]

Il grande successo letterario arrivò con la pubblicazione del suo primo romanzo, Il piacere nel 1889. Tale romanzo, incentrato sulla figura dell'esteta decadente, inaugura una nuova prosa introspettiva e psicologica[11] che rompe con i canoni estetici del naturalismo e del positivismo allora imperanti. Accanto a lettori ed estimatori più attenti e colti, venne presto a crearsi attorno alla figura di D'Annunzio un vasto pubblico condizionato non tanto dai contenuti, quanto dalle forme e dai risvolti divistici delle sue opere e della sua persona, un vero e proprio star system ante litteram, che lo stesso scrittore contribuì a costruire deliberatamente. Egli inventò uno stile immaginoso e appariscente di vita da "grande divo", con cui nutrì il bisogno di sogni, di misteri, di "vivere un'altra vita", di oggetti e comportamenti-culto che stava connotando in Italia la nuova cultura di massa.[9]

Il periodo napoletano (1891-1894)[modifica | modifica wikitesto]

Tra il 1891 e il 1893 D'Annunzio visse a Napoli, dove compose Giovanni Episcopo e L'innocente, seguiti da Il trionfo della morte(scritto in Abruzzo, fra Francavilla al Mare e San Vito Chietino) e dalle liriche del Poema paradisiaco. Sempre di questo periodo è il suo primo approccio agli scritti di Friedrich Nietzsche. Le suggestioni nietzschiane, liberamente filtrate dalla sensibilità del Vate si ritroveranno anche ne Le vergini delle rocce (1895), poema in prosa dove l'arte «...si presenta come strumento di una diversa aristocrazia, elemento costitutivo del vivere inimitabile, suprema affermazione dell'individuo e criterio fondamentale di ogni atto»[12].

Il periodo fiorentino (1894-1904)[modifica | modifica wikitesto]

Sempre nel 1892 cominciò una relazione epistolare con la celebre attrice Eleonora Duse, con la quale ebbe inizio la stagione centrale della sua vita. Si conobbero personalmente nel 1894 e subito scattò l'amore. Per vivere accanto alla sua nuova compagna, D'Annunzio si trasferì a Firenze, nella zona di Settignano, dove affittò la villa La Capponcina (vicinissima alla villa Porziuncoladell'attrice), trasformandola in un monumento del gusto estetico decadente, definita da lui "la vita del signore rinascimentale". Frequentò anche il Chianti e conobbe una nobile di San Casciano in Val di Pesa, passò un breve periodo presso il Fedino una nota villa del luogo. Sono in questi anni che si situa gran parte della drammaturgia dannunziana che è piuttosto innovativa rispetto ai canoni del dramma borghese o del teatro dominanti in Italia e che non di rado ha come punto di riferimento la figura attoriale della Duse, nonché le sue migliori opere poetiche, la gran parte delle Laudi, e, tra queste, il vertice e capolavoro della poesia dannunziana, l'Alcyone.[9] La relazione dell'artista con Eleonora Duse è stata celebrata a Firenze in un modo molto originale. Alla nascita del quartiere fiorentino diCoverciano (sorto proprio ai piedi della villa dannunziana di Settignano), due importanti arterie stradali della zona vennero inaugurate in memoria dei famosi amanti, prevedendo inoltre un incrocio tra queste vie. Tra il 1893 e il 1897 D'Annunzio condusse un'esistenza movimentata che lo portò dapprima nella sua terra d'origine e poi in Grecia, che visitò nel corso di un lungo viaggio.[9] Nel 1897 volle provare l'esperienza politica, vivendo anch'essa, come tutto il resto, in un modo bizzarro e clamoroso: eletto deputato della destra, passò quasi subito nelle file della sinistra, giustificandosi con la celebre affermazione «vado verso la vita», per protesta contro Luigi Pelloux e le "leggi liberticide"; espresse anche vivaci proteste per la sanguinosa repressione dei moti di Milano da parte del generale Fiorenzo Bava Beccaris.[13]

Il Vate e la Massoneria[modifica | modifica wikitesto]

Il 3 marzo 1901 inaugurò invece con Ettore Ferrari, Gran Maestro della massoneria del Grande Oriente d'Italia, l'Università Popolare di Milano, nella sede di via Ugo Foscolo, dove pronunciò il discorso inaugurale e dove, successivamente, svolse un'attività straordinaria di docenze e lezioni culturali.[14] L'amicizia con Ferrari aveva avvicinato il Vate alla "libera muratoria": D'Annunzio era infatti massone e 33º grado della Gran Loggia d'Italia degli Alam detta "di Piazza del Gesù", fuoriuscita nel1908 dal GOI[15].

Più tardi fu iniziato al Martinismo.[16] Molti dei volontari fiumani erano esoteristi o massoni e tra di essi figuravano in particolare Alceste de Ambris, Sante Ceccherini[17], Marco Egidio Allegri. La bandiera della Reggenza del Carnaro avrebbe contenuto svariati simboli massonici e gnostici, come l'uroboro e le sette stelle dell'Orsa Maggiore.[18][19]

Il trasferimento in Francia (1904-1915)[modifica | modifica wikitesto]

La relazione con Eleonora Duse si incrinò nel 1904, dopo il tradimento con Alessandra di Rudiní e la pubblicazione del romanzo Il fuoco, in cui il poeta aveva descritto impietosamente la loro relazione. In quell'epoca la vita dispendiosa condotta dal Vate lo portò a sperperare le cospicue somme percepite per le proprie pubblicazioni, che divennero insufficienti a coprire le spese prodottesi. Nel 1910 D'Annunzio si trasferì in Francia: già da tempo aveva accumulato una serie di debiti e per evitare i creditori aveva preferito allontanarsi dal proprio Paese. L'arredamento della villa fu messo all'asta e D'Annunzio per cinque anni non rientrò in Italia. Risale a questo periodo la relazione con l'americana Romaine Beatrice Brooks.[9]

A Parigi era un personaggio noto, era stato tradotto da Georges Hérelle e il dibattito tra decadentisti e naturalisti aveva a suo tempo suscitato un grosso interesse già con Huysmans. Ciò gli permise di mantenere inalterato il suo dissipato stile di vita fatto di debiti e frequentazioni mondane, tra cui quelle con Filippo Tommaso Marinetti e Claude Debussy. Pur lontano dall'Italia collaborò al dibattito politico prebellico, pubblicando versi in celebrazione della guerra italo-turca, inclusi poi in Merope, o editoriali per diversi giornali nazionali (in particolare per il Corriere) che a loro volta gli concedevano altri prestiti.[9]

Nel 1910 Corradini aveva organizzato il progetto dell'Associazione Nazionalista Italiana, al quale D'Annunzio aderì inneggiando a una nazione dominata dalla volontà di potenza e opponendosi all'«Italietta meschina e pacifista».[9]

Nel 1914 Gabriele D'Annunzio rifiutò di diventare Accademico della Crusca, poiché era nemico degli onori letterari e delle Università. Ai bolognesi che gli offrivano una cattedra scrisse infatti: “amo più le aperte spiagge che le chiuse scuole dalle quali vi auguro di liberarvi”[20].

Dopo il periodo parigino si ritirò ad Arcachon, sulla costa Atlantica, dove si dedicò all'attività letteraria in collaborazione con musicisti di successo (Mascagni,Debussy), e compose libretti d'opera e soggetti per film (Cabiria).[9]

Partecipazione alla prima guerra mondiale (1915-1918)[modifica | modifica wikitesto]

| Per approfondire, vedi Volo su Vienna e Beffa di Buccari. |

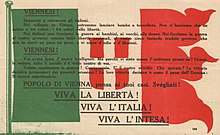

Nel 1915 ritornò in Italia, dove rifiutò la cattedra di letteratura italiana che era stata di Pascoli; condusse immediatamente un'intensa propaganda interventista, inneggiando al mito di Roma e del Risorgimento e richiamandosi alla figura di Giuseppe Garibaldi. Il discorso celebrativo che D'Annunzio pronunciò a Quarto il 5 maggio 1915 (in occasione della sagra dei Mille) suscitò entusiastiche manifestazioni interventiste, così come l'arringa tenuta a Roma il 13 maggio 1915. Con l'entrata in Guerra dell'Italia, il 24 maggio1915 (durante le cosiddette "radiose giornate di maggio"), D'Annunzio si arruolò volontario nei Lancieri di Novara, nonostante avesse già 52 anni, partecipando subito ad alcune azioni dimostrative navali e aeree. Per un periodo risiedette a Cervignano del Friuliperché così poteva essere vicino al Comando della III Armata, a capo della quale era Emanuele Filiberto di Savoia, Duca d'Aosta, suo amico ed estimatore.[9]

L'interventismo del Vate si concretizzerà più in gesta di significato simbolico che in veri e propri scontri militari.[13] Ottimo aviatore, nel settembre 1915 partecipò a un'incursione aerea su Trento e nei mesi successivi, sul fronte carsico, a un attacco lanciato sul monte San Michele nel quadro delle battaglie dell'Isonzo. Il 16 gennaio del 1916, a seguito di un atterraggio d'emergenza, nell'urto contro la mitragliatrice dell'aereo riportò una lesione all'altezza della tempia e dell'arcata sopraccigliare destra. La ferita, non curata per un mese, provocò la perdita dell'occhio. Visse così un periodo di convalescenza, durante il quale fu assistito dalla figlia Renata. In quei mesi compose il Notturno utilizzando delle sottili strisce di carta che gli permettevano di scrivere nella più completa oscurità, necessaria per la convalescenza dalla ferita che l'aveva temporaneamente accecato. L'opera venne pubblicata nel 1921 e contiene una serie di ricordi e di osservazioni. Tuttavia, ben presto tornò a combattere. Contro i consigli dei medici, continuò a partecipare ad azioni belliche aeree e di terra: nel settembre 1916 a un'incursione su Parenzoe, nell'anno successivo (1917), con la III Armata, alla conquista del Veliki e al cruento scontro presso le foci del Timavo nel corso della decima battaglia dell'Isonzo. Nel marzo 1918, con il grado di maggiore, assume il comando della Squadra aerea di San Marco[21]. Le imprese aeree contro il porto di Cattaro (1917) e il Volo su Vienna e la partecipazione sui MAS alla Beffa di Buccari (1918) completarono il suo stato di servizio. Al termine del conflitto «egli apparteneva di diritto alla generazione degli assi e dei pluridecorati...»[22] e il coraggio dimostrato, unitamente ad alcune celebri imprese di cui era stato protagonista, ne consolidarono ulteriormente la popolarità. Si congedò con il grado di tenente colonnello, inusuale, all'epoca, per un militare non di carriera; gli verrà poi anche concesso il titolo onorario di generale di brigata aerea. Nell'immediato primo dopoguerra D'Annunzio si fece portatore di un vasto malcontento, insistendo sul tema della "vittoria mutilata" e chiedendo, in sintonia con una serie di voci della società e della politica italiana, il rinnovamento della classe dirigente in Italia. La stessa onda di malcontento trovò ben presto un sostenitore in Benito Mussolini, che di qui al 1922 avrebbe portato all'ascesa del fascismo in Italia.[9]

Durante il conflitto D'Annunzio conobbe il poeta giapponese Harukichi Shimoi, arruolatosi negli Arditi dell'esercito italiano.[23] Dall'incontro dei due poeti-soldati nacque l'idea, promossa a partire dal marzo 1919, del raid aereo Roma-Tokyo, a cui il Vate voleva inizialmente partecipare, e che fu portato a termine dall'aviatoreArturo Ferrarin.[23][24]

L'impresa di Fiume (1919-1921)[modifica | modifica wikitesto]

| Per approfondire, vedi Impresa di Fiume e Reggenza Italiana del Carnaro. |

| « Trasformare il cardo bolscevico in rosa d'Italia, Rosa d'Amore. » |

| (Gabriele D'Annunzio[25]) |

Nel 1919 D'Annunzio organizzò un clamoroso colpo di mano paramilitare, guidando una spedizione di "legionari", partiti da Ronchi di Monfalcone (ribattezzata, nel 1925, Ronchi dei Legionari in ricordo della storica impresa), all'occupazione della città di Fiume, che le potenze alleate vincitrici non avevano assegnato all'Italia.[26] Con questo gesto D'Annunzio raggiunse l'apice del processo di edificazione del proprio mito personale e politico.[9]

A Fiume, occupata dalle truppe alleate, già nell'ottobre 1918 si era costituito un Consiglio nazionale che propugnava l'annessione all'Italia,[27] di cui fu nominato presidente Antonio Grossich. D'Annunzio con una colonna di volontari (tra i quali vi era anche Silvio Montanarella, marito della figlia Renata) occupò Fiume e vi instaurò il comando del "Quarnaro liberato". Il 5 ottobre 1920 aderì al Fascio di combattimento di Fiume[28].

D'Annunzio, che era anche comandante delle Forze Armate Fiumane, e il suo governo, vararono tra l'altro la Carta del Carnaro, una costituzione provvisoria, scritta dal sindacalista rivoluzionarioAlceste de Ambris[29] e modificata in parte da D'Annunzio stesso[30], che prevedeva, assieme alle varie leggi applicative e regolamenti varati, numerosi diritti per i lavoratori, le pensioni di invalidità, l'habeas corpus, il suffragio universale maschile e femminile, la libertà di opinione, di religione e di orientamento sessuale, la depenalizzazione dell'omosessualità, del nudismo e dell'uso di droga[31], la funzione sociale della proprietà privata, il corporativismo, leautonomie locali e il risarcimento degli errori giudiziari[32], il tutto molto tempo prima di altre carte costituzionali dell'epoca.[33]

Alle 9 corporazioni originarie ne aggiunse una decima, costituita dai cosiddetti "uomini novissimi". Gli articoli XLIII e XLIV delineano la figura di un "Comandante" (lo stesso D'Annunzio), eletto con voto palese, una sorta di dittatore romano, attivo per il tempo di guerra, che detiene "la potestà suprema senza appellazione" e "assomma tutti i poteri politici e militari, legislativi ed esecutivi. I partecipi del Potere esecutivo assumono presso di lui officio di segretarii e commissarii."[34]

Alcuni sostengono che D'Annunzio avesse usato mezzi repressivi per il governo di Fiume, i quali precorsero quelli poi usati dai fascisti. È diffusa l'opinione che l'uso dell'olio di ricino come strumento di tortura e punizione dei dissidenti sia stato introdotto proprio dai legionari di D'Annunzio, poi fatto proprio e reso famoso dallesquadrismo fascista.[35][36]. Altri sostengono invece che l'esperienza non ebbe connotati solo nazionalistici, ma anche liberali e libertari piuttosto netti, e che il poeta non avesse intenzione di costituire un governo personale, ma solo un governo d'emergenza con possibilità di sperimentazioni di diverse idee, aggregate in un programma politico unico grazie al suo carisma.[13][31] Prima della fine dell'esperienza fiumana, la Reggenza del Carnaro sarà il primo stato indipendente al mondo - anche se non ufficiale e autoproclamato - a riconoscere nel 1920 la legittimità della Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa, che nel 1923, unendosi alle altre repubbliche federali ad essa subordinate, sorte sulle ceneri dell'Impero russo durante la rivoluzione d'ottobre, diverrà l'Unione sovietica; in cambio, i sovietici, guidati da Lenin, furono gli unici al mondo a riconoscere l'indipendenza statale di Fiume dalla Jugoslavia.[37] D'Annunzio per un certo periodo guardò con simpatia aibolscevichi, tanto che il 27 e il 28 maggio 1922 ospitò al Vittoriale Georgij Vasil'jevič Čičerin, commissario sovietico agli affari esteri[38] arrivato in Italia per laconferenza di Genova.[39] Tuttavia nel 1926 esprimerà invece critiche contro il governo sovietico.[40]

Il 12 novembre 1920 venne stipulato il trattato di Rapallo: Fiume divenne città libera, Zara passò all'Italia; ma D'Annunzio non accettò l'accordo e il governo italiano diGiovanni Giolitti il 26 dicembre 1920, fece sgomberare i legionari con la forza, causando numerosi morti, nel cosiddetto "Natale di sangue". Ai tempi di FiumeD'Annunzio soprannominò sprezzantemente Cagoja l'ex primo ministro Francesco Saverio Nitti, in relazione appunto alla sua contrarietà verso l'annessione di Fiume.[9] Nel 1924 lo Stato libero di Fiume fu infine annesso all'Italia, ed italiano rimase fino al 1945.

L’esilio a Gardone Riviera (1921-1938)[modifica | modifica wikitesto]

| Per approfondire, vedi Vittoriale degli italiani. |

Deluso dall'epilogo dell'esperienza di Fiume, nel febbraio 1921 si ritirò in un'esistenza solitaria nella villa di Cargnacco (comune di Gardone Riviera) che pochi mesi più tardi acquistò. Ribattezzata il Vittoriale degli italiani fu ampliata e successivamente aperta al pubblico. Qui lavorò e visse fino alla morte, curando con gusto teatrale un mausoleo di ricordi e di simboli mitologici di cui la sua stessa persona costituiva il momento di attrazione centrale.

D'Annunzio si impegnò inoltre per la crescita e il miglioramento della zona: la costruzione della strada litoranea Gargnano-Riva del Garda (1929-1931) fu fortemente voluta da lui che se ne interessò personalmente, facendo valere il suo prestigio personale con le autorità. La strada, progettata e realizzata dall'ing. Riccardo Cozzaglio, segnò il termine del secolare isolamento di alcuni paesi del Lago di Garda e fu poi classificata di interesse nazionale con il nome di Strada statale 45 bis Gardesana Occidentale. Lo stesso D'Annunzio, presente all'inaugurazione della strada, la battezzò con il nome di Meandroper via della sua tortuosità e dell'alternarsi delle buie gallerie e del lago azzurro.[41]

Il Vate e il fascismo[modifica | modifica wikitesto]

Il rapporto con il fascismo fu complesso e articolato, benché sostanzialmente organico: i fascisti in ascesa celebrarono D'Annunzio, riutilizzando i motti e i simboli del Vate già utilizzati a Fiume, come uno dei massimi e più fecondi letterati d'Italia, ma lo scrittore, a parte l'adesione iniziale ai Fasci di combattimento, non prese mai la tessera del Partito Nazionale Fascista, probabilmente per mantenere la sua completa autonomia.[9]

Nel 1919 Mussolini avviò una sottoscrizione pubblica per finanziare l'Impresa di Fiume, con la quale raccolse quasi tre milioni di lire. Una prima tranche di denaro, ammontante a 857.842 lire, fu consegnata a D'Annunzio ai primi di ottobre, mentre altro denaro gli giunse in seguito. Una parte cospicua del denaro raccolto invece non fu però consegnata a D'Annunzio, e Mussolini fu accusato da due redattori di averla dirottata per finanziare il proprio partito in vista delle vicine elezioni politiche italiane del 1919 e lo squadrismo.[42] Per controbattere alle accuse D'Annunzio inviò una lettera a Mussolini in cui ne attestò pubblicamente l'autorizzazione[43]. Il poeta certificò che parte della somma raccolta fu utilizzata per finanziare lo squadrismo a Milano.

| « Mio caro Benito Mussolini, chi conduce un'impresa di fede e di ardimento, tra uomini incerti o impuri, deve sempre attendersi d'essere rinnegato e tradito "prima che il gallo canti per la seconda volta". E non deve adontarsene né accorarsene. Perché uno spirito sia veramente eroico, bisogna che superi la rinnegazione e il tradimento. Senza dubbio voi siete per superare l'una e l'altro. Da parte mia, dichiaro anche una volta che — avendo spedito a Milano una compagnia di miei legionari bene scelti per rinforzo alla vostra e nostra lotta civica — io vi pregai di prelevare dalla somma delle generosissime offerte il soldo fiumano per quei combattenti. Contro ai denigratori e ai traditori fate vostro il motto dei miei "autoblindo" di Ronchi, che sanno la via diritta e la meta prefissa.

Fiume d'Italia, 15 febbraio 1920 Gabriele D'Annunzio. »

|

- Lettera originale inviata da D'Annunzio a Mussolini

D'Annunzio, assieme a Filippo Tommaso Marinetti, fu uno dei primi firmatari del Manifesto degli intellettuali fascisti, pubblicato il 21 aprile 1925. Il deputato socialistaTito Zaniboni, più tardi noto per aver organizzato un attentato contro Mussolini il 4 novembre 1925, comunicò al giornale Il Mondo, la notizia che D'Annunzio, in una lettera indirizzata a un legionario fiumano avrebbe scritto in maniera critica sulla questione:

| « Sono molto triste di questa fetida ruina » |

| (Gabriele D'Annunzio secondo Tito Zaniboni[44]) |

All'indiscrezione D'Annunzio rispose il 5 novembre su "La provincia di Brescia":

| « A tutti i politicastri, amici o nemici, conviene dunque ormai disperare di me. Amo la mia arte rinovellata, amo la mia casa donata. Nulla d'estraneo mi tocca, e d'ogni giudizio altrui mi rido » |

| (Gabriele D'Annunzio[45]) |

Nel 1937 fu eletto Presidente dell'Accademia d'Italia, ma non andò mai a presiedere alcuna riunione (la nomina fu quasi imposta da Benito Mussolini, con la contrarietà di D'Annunzio). D'Annunzio fu anche Presidente onorario della SIAE dal 1920 al 1938.[46] Per molti il Duce, temendo la popolarità e la personalità indipendente del poeta, tentò di metterlo risolutamente da parte, ricoprendolo di onori.[47] Mussolini arrivò a finanziarlo con un assegno statale regolare, che gli permise di far fronte ai numerosi debiti, in cambio D'Annunzio evitò di esternare troppo il disprezzo che provava per la trasformazione del fascismo-movimento, che aveva ammirato, in un regime dittatoriale.[48] Di certo vi era la scomodità del personaggio: già nel 1922, tre mesi prima della Marcia su Roma, quando D'Annunzio cadde dalla finestra della sua villa rischiando la vita (vicenda soprannominata "il volo dell'arcangelo"), qualcuno parlò di attentato ordito dal primo ministro Francesco Saverio Nitti o addirittura dai fascisti; il funzionario Giuseppe Dosi indagò sulla caduta "accidentale" di D'Annunzio, che quasi ne provocò la morte, e scrisse:

| « Sicuramente qualcuno che ha visto nell'evento la volontà di non far presiedere a D'Annunzio l'incontro con Nitti e Mussolini e quindi cerca la traccia di un complotto. La principale indiziata è Luisa Baccara (compagna di D'Annunzio all'epoca, ndr) o sua sorella Jolanda ovvero tutte e due insieme. Nasce l'ipotesi che Luisa Baccara (che delle due sorelle ha maggiore personalità) sia la carceriera del Comandante; che sia una spia di Nitti o una fascista celata, ma anche che abbia lo scopo finale di uccidere D'Annunzio per toglierlo di mezzo, posto che sia diventato ingombrante per tutti. Certo gli eventi portano molta acqua al mulino di queste ipotesi.[49] » |

Renzo De Felice afferma che D'Annunzio fu posto poi sotto controllo di agenti fascisti[50], visti anche i buoni rapporti del Vate con esponenti del mondo libertario,socialista e rivoluzionario[33], tra cui l'ex legionario fiumano e poi socialista Alceste de Ambris (che avvicinò il nazionalista D'Annunzio all'anarco-individualismo[33][51]) e il politico Aldo Finzi, fascista di sinistra (poi partigiano antifascista) che prese parte con il poeta al volo su Vienna.[52] Nel 1937-38 D'Annunzio si oppose all'avvicinamento dell'Italia fascista al regime nazista, bollando Adolf Hitler, già nel 1934, come "pagliaccio feroce".[53] A partire da questo periodo, D'Annunzio cominciò a propagandare la necessità di completare l'irredentismo con una nuova "impresa fiumana" sulla Dalmazia. Mussolini e Starace lo fecero mettere segretamente sotto stretta sorveglianza, non fidandosi di lui e delle sue iniziative.[54]

La sua influenza sulla cultura italiana ed europea nei primi decenni del Novecento fu indiscutibile. Sempre attento ai movimenti dei giovani, fu tra i massimi ispiratori del Fondaco di baldanza, della Federazione Italiana Universitaria e di La Fionda, associazione goliardica e casa editrice.

La sua salute cominciava ormai a declinare, D'Annunzio riceveva sempre le sue numerosi amanti, ma nonostante il carisma intatto e il fascino che esercitava il suo mito, egli le aspettava in camicia da notte o nella penombra, per nascondere il fisico invecchiato. Faceva spesso uso di stimolanti (come la cocaina[48]), medicinali vari e antidolorifici, visibili tuttora negli armadietti del Vittoriale.[55]

Il 1º marzo 1938, alle ore 20:05, Gabriele D'Annunzio morì nella sua villa per un'emorragia cerebrale, mentre era al suo tavolo da lavoro; sullo scrittoio era aperto il Lunario Barbanera, con una frase da lui sottolineata di rosso, che annunciava la morte di una personalità.[55] Il ricercatore Attilio Mazza[56] ha sostenuto che il poeta possa essere morto per overdose di farmaci, accidentale o volontaria, dopo un periodo di depressione[55]; all'amica Ines Pradella aveva scritto pochi mesi prima: "Fiammetta, oggi patisco uno di quegli accessi di malinconia mortali, che mi fanno temere di me; poiché è predestinato che io mi uccida. Se puoi, vieni a sorvegliarmi".[55] Il certificato medico di morte, scritto dal dottor Alberto Cesari, primario dell’ospedale di Salò, e dal dottor Antonio Duse, medico curante del poeta, ufficializzò comunque la morte per cause naturali.[55]

Ai funerali di Stato, voluti in suo onore dal regime fascista, la partecipazione popolare fu imponente. Il feretro, avvolto dalla bandiera del Timavo[57] era seguito da «...la folla innumerevole degli ex legionari, degli ammiratori, dei devoti alla sua gloria e alla sua fama...».[58] È sepolto nel mausoleo del Vittoriale.[9]

Fonte Wikipedia

Nessun commento:

Posta un commento